マイホームの計画で間取りを検討し始めたものの、間取りが決まらない、決められないという状況になっていませんか?

営業さんや設計士さんと間取りについて打ち合わせをしたし、何度も間取りを作ってもらったり提案してもらったりしたのに、なぜかモヤモヤしてすっきりしないとか、要望している間取りとは何かが違うと感じていたら要注意です。

一生に一度といわれる人生最大のお買い物で失敗をしたり、後悔したりしないためにも、「この間取りがいい!」と言えるようにモヤモヤをしっかり解消しましょう!

そのためには間取りが決まらない原因を把握して、原因に合わせた対応をするのが有効です。

なかなか間取りが決まらない

思うような間取りになってないかもしれない

というモヤモヤを抱えている方は以下をチェックしてみてください。

きっと間取りをスムーズに決められるようになりますよ。

間取りが決まらない3つの原因

間取りが決まらない原因は、クライアントの側にある場合と提案する側にある場合、もしくはその両方、ということが考えられます。有効な対策をとるために、まずは原因を把握しましょう。

原因が分からないと、何度も何度も間取りをやり直したり、いつまでたっても決められない!という状態が続き、膨大な時間と労力を無駄にすることになってしまいます。

間取りが決まらない原因①

間取りを提案する側のスキル不足

一番分かりやすい原因は、間取りを提案する側のスキル不足です。

以下の様なスキルが不足すると、いわゆるレベルの低いイマイチな間取りが提案されることになり、理想の間取りにいつまでたっても近づけません。

- 間取り作成や設計に関する知識不足

- 家事や育児などの実生活の経験不足

- ニーズの把握や折衝力の不足

1の知識不足は設計担当ではなく営業が間取りを作成している場合、もしくは若手の設計が担当している場合に起こります。

間取りの打ち合わせの段階になっても設計士が出てこないとか、担当している設計が若手の場合は注意が必要です。

2の家事や育児などの実生活の経験が不足する場合も、使いにくい間取りになる可能性が高くなります。

デザインはいいんだけど、家事動線がいまいちとか、育児中も使いやすいキッチンや水回り、収納の計画の話になるとよい提案が出てこない。といったことになります。

3のニーズの把握や折衝力の不足は意外と遭遇することが多いパターンです。

デザインセンス抜群で一級建築士の資格も持っているんだけど、お客様の要望を的確に把握したり、優先順位に合わせて間取りを調整していく力が不足しているとよい間取りが出来ません。

たとえば、

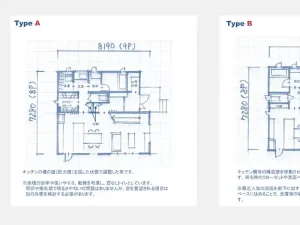

- キッチンは壁付けと対面とどっちがいいですか?

- 和室は何帖くらい必要ですか

というように聞かれた場合は間取りが決まらない可能性大です。

なぜなら、面積や予算の制限があるなかで間取りを作るとき、暮らし方や要望されている理由を把握しておかないと間取りの調整や提案が出来ないからです。

モノや広さしかヒアリングしない担当者の場合、対面キッチンと8帖の和室を入れると面積オーバーになって苦戦する、どちらを優先すればいいかわからない、代替案も見つからないということになります。

対面キッチンを要望されるのはなぜですか?

→子育て中で赤ちゃんを見守りながら料理をしたいです。

和室はどんなふうに使いますか?

→普段は子供の遊び場やアイロンがけに使います。両親の宿泊はありません。

こういった暮らし方の聞き取りをしてくれる設計士さんなら、

- キッチンから目が届く位置に和室を配置

- 和室は6帖にして子どものおもちゃやアイロン台の収納を追加

- 収納は奥行を浅くして出し入れしやすく

といった使いやすい間取りの提案や調整をしてくれます。

必要なモノや広さを聞くのではなく、暮らし方をヒアリングする設計士さんに出会えるかどうかがポイントです。

間取りが決まらない原因②

家族の要望や優先順位が不明確

こちらは依頼する側の原因になりますが、間取りの優先順位が明確でないことが原因で間取りが決められないというパターンです。

土間収納とリビングクローゼットと家事コーナーが欲しいという要望は明確になっているものの、全部採用するには面積が足りない、予算が足りないという場合に、間取りが決められなくなります。

あれもこれもと詰め込んで、何度も間取りを修正してもらったものの、結局面積オーバーや予算オーバーで何かをあきらめなければならない、もしくはすべてが中途半端になって使いにくいということになります。

特に家族の要望がたくさんある場合や細かい要望がたくさんある場合は、優先順位が決められない、もしくは家族で意見が一致しないという状況になります。

そんな中、面積や予算の制限によってあちらを立てればこちらが立たずといった間取りがでてくると、間取りを決められないということになります。

この状況になると、どんなに優秀な設計担当者が対応しても、そして、どんなにたくさん間取りの案を作ってもらっても、間取りを決められなくなります。

間取りが決まらない原因③

間取りの良し悪しが判断できない

これは初めて住まいづくりをする場合に起こりやすい事で、ある意味仕方がない、だれでも起こりえる原因です。

- 平面図をみても完成した空間が想像できない

- どんな間取りがよくて、どんな間取りが悪いのか分からない

といった状態のことで、平面図に20帖のLDKが書いてあって窓がついてるけど、広いのか狭いのか、明るいのか暗いのか想像がつかないという状態です。

これは建築家や設計士などの経験を重ねたプロでなければ分からないことです。建築の知識や経験のない一般の方、まして初めて住まいづくりをする方が判断をするのは困難です。

また、提案してもらった間取りをみたときにそれがいいのか悪いのか、良し悪しが判断できないというのもよくあるパターンです。ご家族の要望、デザイン、使いやすさ、耐久性、メンテナンス性、コスト等、様々な要因が絡んでいるので、こうだったらOKと簡単に判断できない場合がほとんどです。

また、どうしたらよくなるのか、どう伝えたら直してもらえるのかもわからないという状態もよく起こります。

間取りが決められないときの対応方法

間取りが決められない原因が特定できたら、それに合わせた対応をしましょう。

間取りが決まらないときの対応方法①

設計士の知識や経験が不足している場合

この場合は担当を変えてもらうのが一番の解決方法です。または、ベテランにサポートしてもらうようにする、依頼先を変えるなどの方法も考えられます。

一度担当になってもらった方に外れてもらい、新しい担当に変えてほしいという要望を出すのはとても心苦しいことですが、一生に一度の大きな買い物です。

知識や経験が不足する担当者の場合は、何とか間取りを確定させてもその後も様々な段階で不安になったり、思わぬトラブルに巻き込まれることも多いので、妥協しないで変更してもらいましょう。

間取りが決まらないときの対応方法②

家族の要望や優先順位が不明確な場合

どんな住まいを作りたいのか、優先順位が高いものは何かを見える化することが重要です。

とってもどうしていいかわからないという場合は以下の手順で考えてみましょう。

- どうして家を建てるのか振り返ってみる

- それを暮らしのメインテーマにする

- 暮らしのテーマに合わせたシーンを考える

- そのためには何が重要かを考える

例えばマイホームを考え出したのは「お子さんの出産」だったなって感じで振り返ります。

その場合は子育てのためにマイホームを建てることを決めたわけですから、暮らしのメインテーマは「子育てしやすい住まいづくり」とか「子どもと楽しく暮らせる住まいづくり」となります。

メインテーマが決まったら、具体的な暮らしのシーンを考えましょう。

- 子どもと庭で一緒に遊びたい

- お昼寝している子どもを見守りながら料理を作る

- 子どもはいつも清潔に過ごさせたい

- 教育費がかかるから共働きで頑張る

といった感じでできるだけ具体的な暮らしのシーンを思い浮かべるのがポイントです。

そして最後にこの暮らしのシーンを実現するために重要なことを考えます。

- 子どもが安全に遊べる囲われた庭

- お昼寝用の畳コーナーがキッチンから目が届くところにある

- 帰宅時にすぐ手が洗える洗面台が必要

- 共働きでも子どもと遊ぶ時間を確保できるように効率的に家事ができる工夫

こんな感じで考えていくと、優先順位が見えてきます。

優先順位は完璧に並べることが出来なくてもOKです。これは絶対かなえたい、これは後回しになってもいいといったある程度の目安をつけておきましょう。

ちなみに、最後の優先順位までたどり着けなくても、かなえたい生活シーンを決めることができれば、あとは設計士さんの提案に期待するという方法もあります。

その暮らしのシーンをかなえるなら、こんな空間とこんな収納、こんなアイデアがあります!といった提案をしてくださる優秀な設計士さんがたくさんいらっしゃいます。

家族の要望や優先順位は共有しよう

住まいづくりのテーマやかなえたい暮らしのシーン、優先順位はノートに書きだして家族で共有しましょう。そうすることで、家族の意見を一致させたり、考え方の違いに気づきやすくなります。

間取りが決まらないときの対応法③

間取りの良し悪しが分からない

間取りの良し悪しについては、初めて住まいづくりに取り組む方が自分で判断をするのは困難です。

また、人によって価値観や暮らし方が異なるため、ネットの情報などをもとに機械的に判断するのは適切ではありません。

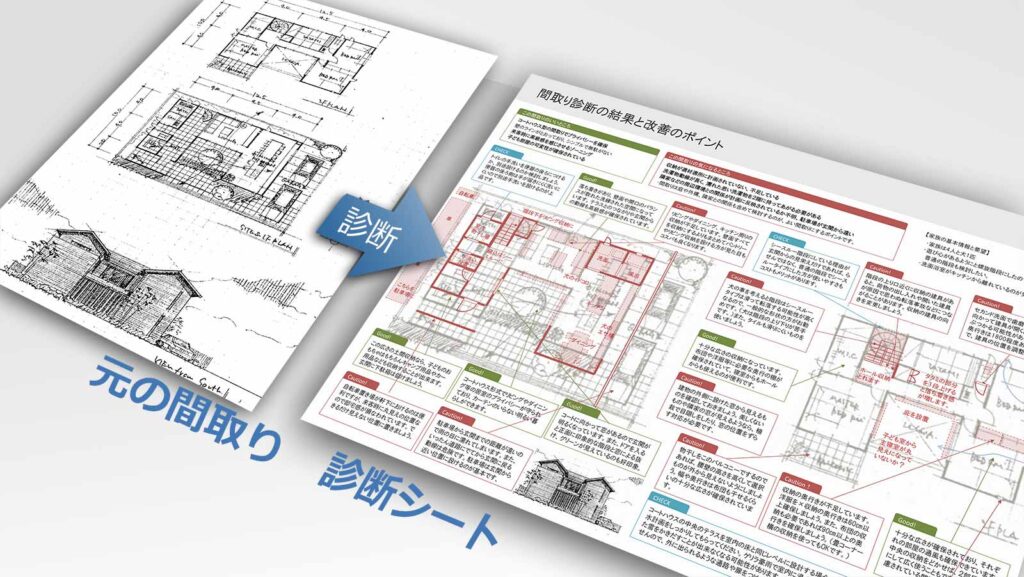

こんな時は間取りの診断サービスを利用するのがおすすめです。

間取り診断は、いわば間取りのセカンドオピニオンです。

住まいづくりや間取りづくりの経験豊富な建築士に、現在検討している間取りがいいのか悪いのか診断してもらうサービスです。

- 第三者の客観的な意見が聞ける

- プロによる総合的な視点による判断

- 改善方法や選択肢を提示してもらえる

などの大きなメリットがあります。特に、改善方法や選択肢を提示してもらえるというのが協力で心強いサービスです。

- なんとなくこのままではいけない気がする

- ここが要望と違う気がする

- 他にもいい方法がある気がする

といったモヤモヤを一刀両断し、「この間取りはここがいいところです。逆にここはいまいちなので、こんな風に調整すると使いやすくなってコストも下がりますよ。あと、これは早めに検討しておいた方がいいです」

といった「そうだったのか!」と目からうろこが落ちる様なアドバイスをしてもらう事が出来ます。

初心者でも間取りは決められる!

上記の原因と対策を把握し、自分に合わせた対応をすれば、初めての住まいづくりでも間取りはスムーズに決めること出来ます。自分がどの原因にはまっているのかチェックして、それに合わせた対策をして、理想の間取りを実現させましょう♪

コメント